2017.10.12

浄土真宗・足立山 長命寺(紹介)

さて、今回は前回約束しました通り、長命寺様(以下長命寺)の歴史について簡単に紹介させて頂きます。

歴史の内容については、下の写真にありますパンフレットから引用させて頂きます。

【長命寺パンフレット】

まず、長命寺の開基(寺院また宗派を創立すること。またその僧:広辞苑)は、親鸞聖人二十四輩第七番の西念房道祐です。

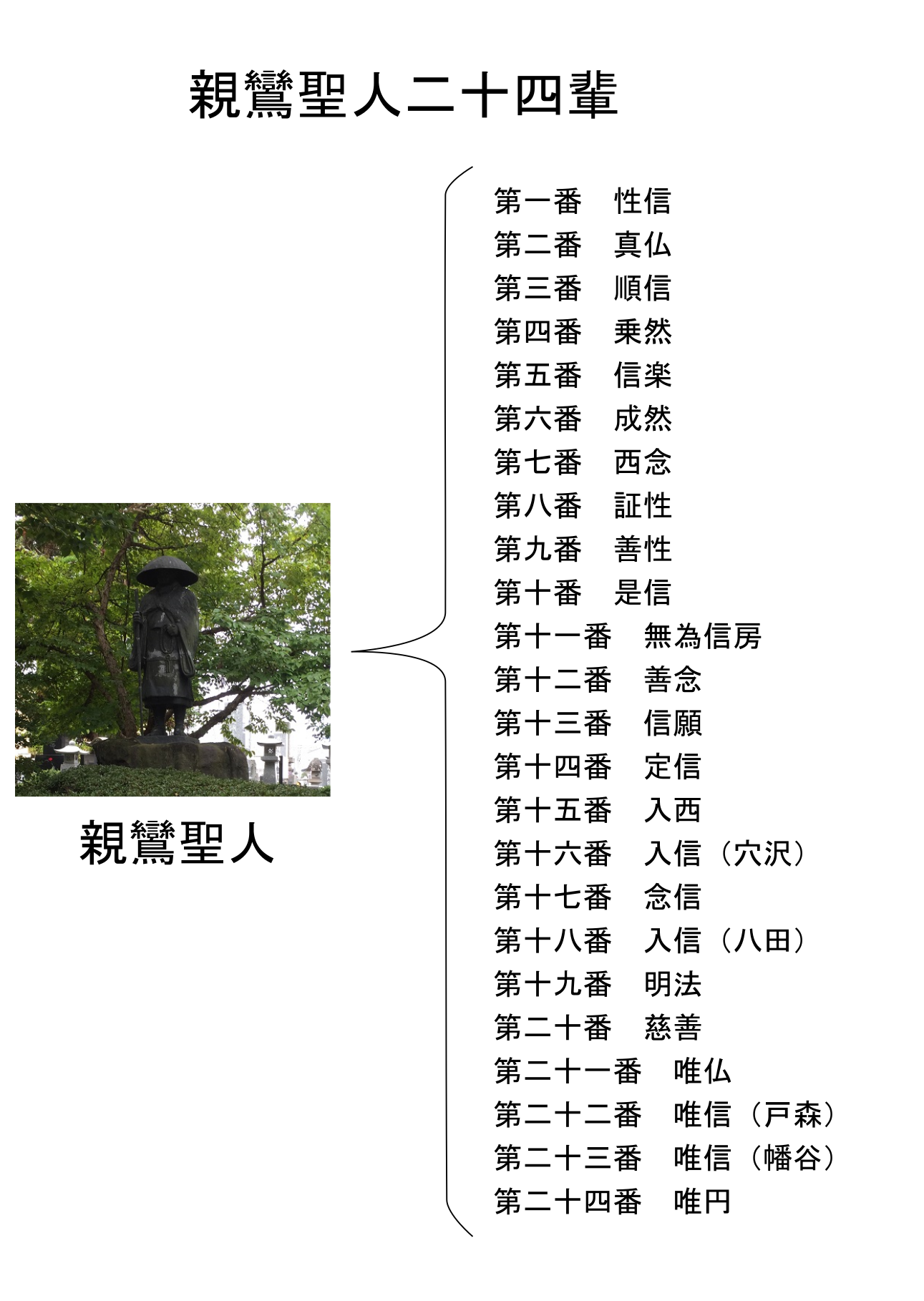

二十四輩とは親鸞聖人の有力な弟子24人のことを指します(以下写真参考)。

【親鸞聖人二十四輩】

西念房は、俗名を井上次郎道祐といい、清原源氏の末裔で信濃国高井郡を本拠に活躍した井上氏の一族でした。

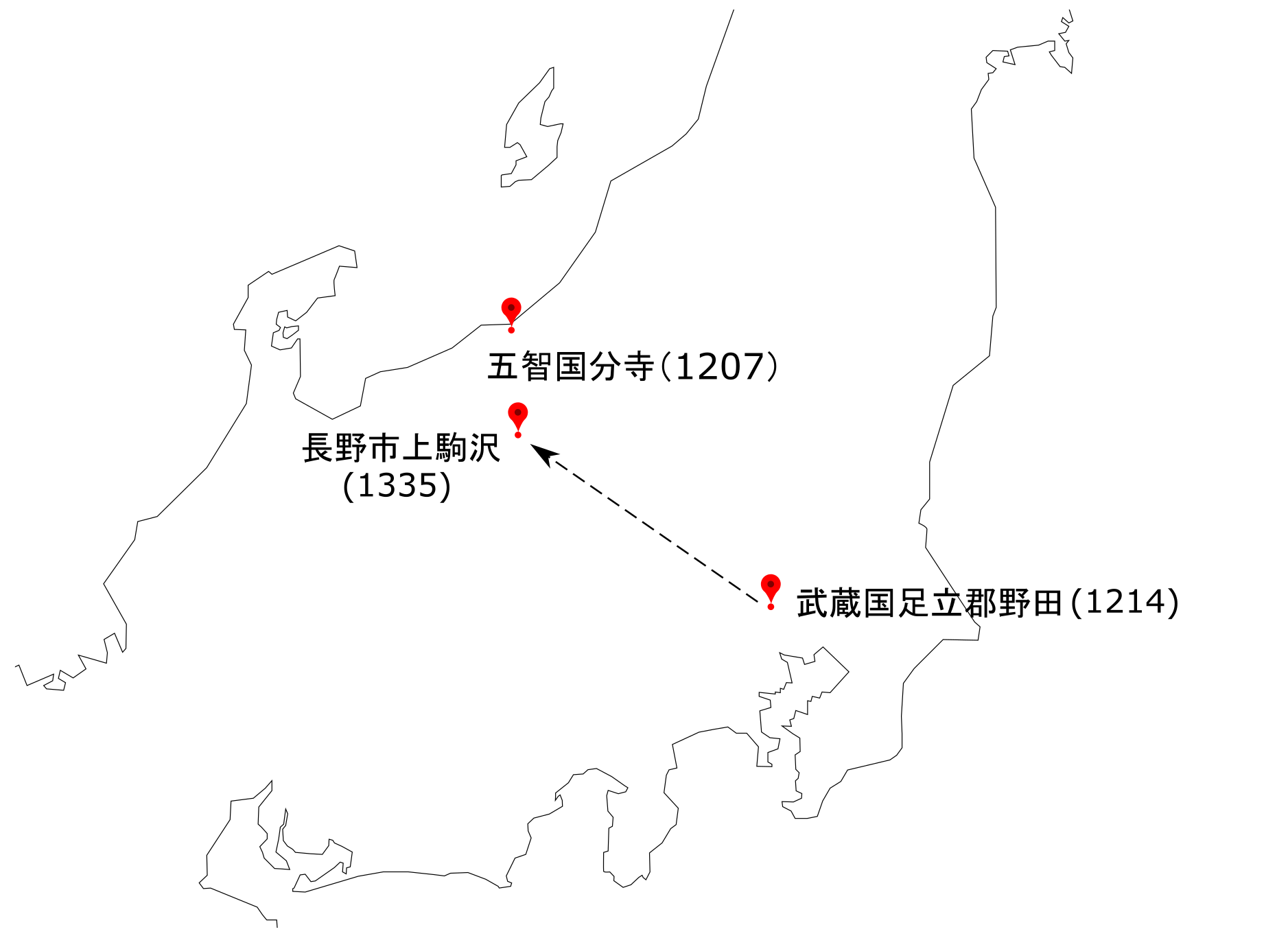

西念は、越後に配流された親鸞聖人と鎌倉時代の承元元年(1207)、越後国府五智国分寺でお会いし得度(剃髪して仏門に入ること)しました。

その後、健保2年(1214)、聖人に従って関東に下り、井上氏の所領であった武蔵国足立郡野田に一宇(一棟の家)を建立します。これが長命寺の始まりです。

【西念房の足取り】

親鸞聖人没後、本願寺三世覚如上人(かくにょ:鎌倉後期の浄土真宗の僧。本願寺の創建者で、本願寺三世。親鸞の曾孫。:広辞苑)が東国巡回の折、正応元年(1288)、西念房は107歳になっていました。

西念が、「こうして聖人の後継者にお会いできるのも長命の徳」と言うと、覚如上人は大変喜び、「長命寺」という寺号を下さったそうです。

これが長命寺の由来です。

西念は、翌正応2年、108歳で亡くなりました。

長命寺は三世西祐の時、鎌倉幕府が滅亡し、南北朝時代に入ります。

このとき野田の長命寺は戦乱により破却され、建武2年(1335)、西祐は井上氏を頼って信濃に移り、駒沢(長野市上駒沢)に長命寺を建立します。

その後、室町時代になり、戦乱で行方不明だった寺宝の西念房木像が長命寺に戻ります。

駒沢長命寺はのち永正16年(1519)。布野(長野市柳原)に移り、さらに江戸時代の中ごろの元禄13年(1700)、現在の南堀に移転しました。

【長命寺の足取り】

南堀長命寺本堂は、弘化4年(1847)の善光寺地震で倒壊しました。

現存の本堂は、嘉永6年(1853)に再建されたものです。

また、明治18年(1885)には、同じく経堂が再建されています。

なお現本堂は、宗祖親鸞聖人750回大遠忌(平成23,24)に合わせて、平成18、19年に屋根葺き替えなどの改修を行い、今に至っています。

紹介は以上になるんですけども、こうやって自分で書き連ねることで、

私自身も長命寺様の歴史を勉強させて頂きました。

歴史を勉強しますと、昔の人の想いや働きに触れることとなり、残されたものの大切さを知ります。

何かを大切にしなきゃと思う心は、ものや人に向けられ、慈悲となって周囲に還元されていくものだと私は考えています。

少し話しがそれましたが、

今回のブログを読んでいただいて、長命寺様を知ってもらうきっかけになれれば幸いかと思います。

長命寺様、ご協力ありがとうございました。

小森造園へお問い合わせ

長野市、須坂市、小布施町、中野市、飯山市、千曲市、上田市、

軽井沢町、佐久市、御代田町を中心に全国どこでも対応します。

(定休日:日曜日) 造園の見積りをしたい まずは庭について

無料相談したい